進研ゼミは小学生に人気の家庭学習教材。

でも…

1年生の子ども学習習慣をつけさせたい!

そんな場合、紙(チャレンジ)とタブレット(チャレンジタッチ)のどちらが良いか迷いますよね?

1年生だからこそしっかり読み書きに慣れてほしい!

反面

1年生だからこそまずは楽しく学ばせたい!

これから!という1年生の学習習慣をしっかりとしたものにし、学習の基礎を築くためにどちらを選ぶかは大切なポイントといえるでしょう。

| チャレンジがおすすめ | チャレンジタッチがおすすめ |

|---|---|

| しっかり「書く」練習をしてほしい 集中して取り組める 保護者が見てある時間がある | 気が散りやすい 整理整頓が苦手 「書く」ことには慣れている |

といった具合に選ぶことができます。

ここでは

学習習慣を身に付けるのに

チャレンジ1ねんせい(紙)

チャレンジタッチ1ねんせい(タブレット)

のどっちが良いのか

を、それぞれのメリット・デメリットをもとに解説します。

〈チャレンジ〉〈チャレンジタッチ〉共通ポイント

| 共通点 |

|---|

| 教科書対応で予習復習もバッチリ レベル別で必要な学習量を選択できる 赤ペン先生の添削課題で記述も安心 実力診断テストで立ち位置を把握できる 保護者へのフォローもバッチリ |

このように共通する点はあり、学習内容としては同じではあるものの、タブレットと紙では身につく力が違います。

チャレンジ1年生(紙教材)の特徴

紙のテキストを使う〈チャレンジ〉は、まだ文字を書くことに慣れ親しんでいない小さな子どもにはおすすめです。

これからたくさんの文字を習い、書くことに慣れていくという段階の小学1年生の子どもには書くチャンスがたくさんあるので、勉強内容だけでなく文字を書く練習にもなります。

また書くことで理解を深め、書けないことで理解できていないポイントがつかめるといった利点があります。

書いて理解を深める!チャレンジ1年生はこちら

メリット

- 鉛筆の持ち方・運筆など学習の基本となる「書く」練習にもなる

- 勉強を通して親子のコミュニケーションが充実

- 子どもの「苦手」「理解不足」ポイントをしっかり把握できる

- 漢字・計算を楽しく反復練習(チャレンジスタートナビ)

- 英語を歌や物語で楽しく学ぶ(チャレンジスタートナビ)

- 豊富な体験教材で知的好奇心刺激!幅広く興味を広げる

- 担任制の赤ペン先生が丁寧に指導

デメリット

- 保護者のサポートが必要

- 管理が足りないと教材が溜まってしまう

- 赤ペン先生の添削が返送されるまでに時間がかかる(2~3週間)

- 毎月の教材にチラシが同封されているので、不要なら場合はゴミが増える

学習方法は従来からある通信学習がベースとなり、書く機会が多くなります。

そのため書くことをまだまだ学び始めの場合にはチャレンジ1年生がおすすめ。

また、書くことで理解を深めることもできるのでじっくり考える力も付きます。

担任の赤ペン先生の丁寧な添削指導もあるので、安心ですよね?

ただ、まだまだ学び始めの子どもの場合には保護者がある程度見てあげる必要もあります。

きちんと学習習慣を身に付けられるように、見守る手間はかかるでしょう。

また、毎月の教材にチラシなどが同封されてしまうため、不要であればゴミが増えることに。

そういったメリット・デメリットを考え、どちらにウェイトが大きいかを考慮して選ぶと良いでしょう。

公式サイトで詳しく見てみる!進研ゼミ小学講座

チャレンジタッチ1年生(タブレット)の特徴

1年生でも「すでに書くことにある程度慣れている場合」にはタブレット中心の〈チャレンジタッチ〉はおすすめです。

また反対に集中力がなく、すぐに気が散るタイプのお子様は、まずは楽しく話しかけてくれるタブレット学習が良いでしょう。

例えば「くもん教室」に通っている場合、毎回たくさんの宿題を繰り返し繰り返し書き続けます。

「くもん」に限らず他教材で紙教材を他で使っている場合には、目先を変えてタブレットで学ぶことで学習を楽しくより深めることができます。

楽しい勉強方法にも取り組ませることで勉強嫌いになったり、学習速度が落ちるのを防ぐことができます。

また、その場で正誤確認ができることや楽しそうな画面とゲーム感覚で取り組める学習は子どもの興味をグッと引き込みます。

先行特典+受講料割引+タブレット0円進研ゼミの新1年生入学準備はこちら

メリット

- 自動採点でその場で間違いを修正!

- W解き直しシステムでつまずき・苦手を残さない

- ゲーム感覚で楽しみながら学習習慣を身に付ける

- 一人で取り組める

- 不要な案内などの郵送物がほとんどない

- 整理整頓が簡単!

- オリジナルキャラクターの声掛けでやる気アップ!

- 添削課題や実力診断テストで筆記学習にも対応

デメリット

- 「書く」作業が少ない

- 受講6ヵ月未満での退会や学習スタイル変更で8,300円(税込)のタブレット代金が発生する

- 選択問題が多いので適当にやっても当たることがある

- どこまで理解できているかわかりにくい

親としてはチャレンジ1年生でしっかり書いて、じっくり考える力を身に付けて欲しいですよね?

でも、勉強することが苦手なこどもに、最初から机に向かいコツコツ書いてじっくり考えることを習慣化させようすると、かえって勉強嫌いになってしまうことに。

その場合には、まずは楽しくテンポよく勉強できて、キャラクターの褒め言葉や励ましもあるチャレンジタッチ1年生がおすすめ!

タブレット学習の場合にはタブレットの中で学習方法を導いてくれるので、保護者の付き添いも必要ありません。

また教材は配信が基本なので、不要なチラシ類が度々届くこともありません。

ただ、紙教材に比べると書く作業が少ないことや、どの程度本当に理解できているのかわかりづらいといった点もあります。

実力診断テストや添削課題はチャレンジ1ねんせいと同様にあるので、そうした機会に理解度をチェックする必要がありそうですね。

「勉強が苦手だから楽しみながら学習習慣を身に付けさせたい」

「忙しくてなかなか子どもの家庭学習まで見てあげる時間がない」

という場合にはタブレット学習がおすすめです。

どちらが良いか決められない場合

〈チャレンジ〉と〈チャレンジタッチ〉のそれぞれの特徴をご紹介しましたが、どちらか決めかねる場合には、2つの選択肢があります。

1年生ならチャレンジから始めよう!

チャレンジ1年生のそれぞれの特徴とメリット・デメリットをご紹介しましたが、どうしても決めかねる場合には義務教育学習の始めの一歩ということで、やはり最初は紙に書く〈チャレンジ〉からスタートしてみることをおすすめします。

子どもによっては1年生でも学校での授業や毎日の宿題でしっかり「書く」ことを大切にできている場合には家庭学習はタブレットでも十分だと思います。

もし「どうしても決められない!」という場合には

チャレンジ1ねんせい(紙)

での入会をおすすめします。

チャレンジタッチの場合は、6ヵ月未満の学習スタイルの変更や退会で、タブレット代金が発生します。

そのためタブレットからやってみて、「やってみてもしだめなら変更」すると費用がかかる可能性があるんですね。

無駄な出費を抑えるためにも、どうしても決めかねる場合には紙教材からやってみることをおすすめします。

ただし!

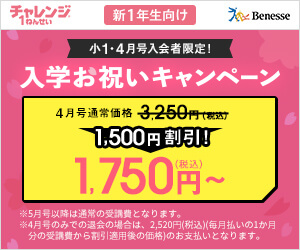

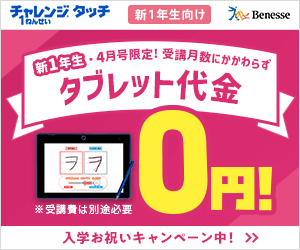

2024年度入学の新1年生限定で、今なら

受講月数に関係なくタブレット代金が0円

というキャンペーンを実施中!(2023年9月現在)

新1年生ならタブレット学習をやってみるのに絶好のチャンスとなっています。

同時受講

以前は2つの学習スタイルのうちのどちらかを選択しなければいけなかったのですが、現在は同時受講も可能となっています。

2つの勉強方法に取り組むこともできるんですね。

紙教材でしっかり「読んで」「書いて」覚えたら、タブレットで楽しみながら何度も復習!

または、タブレットで予習をしておいて、紙教材でしっかり復習でもいいですよね。

同時受講の場合には両方に含まれる教材は1つだけ届けられます。

同じ教材が2つダブることはありません。

チャレンジとチャレンジタッチを同時に受講した場合には受講料は合算した金額よりも安くなるのもポイント。

例えば 小学1年生で〈チャレンジ〉〈チャレンジタッチ〉同時受講した場合、

どちらか片方だけなら3,250円/月~

ですが

両方受講すると6,180円/月~

となります。

無駄な教材はカットできて受講料はお得になるので、学習スタイルでどちらも魅力を感じているのであれば、同時に2つの学習スタイルでの受講も良いかもしれませんね?

公式サイトで詳しく見てみる!進研ゼミ小学講座

まとめ

- 「書く」「読む」勉強の基礎をしっかりできる

- 保護者のサポートが必要

- 毎日のルーチンワークをきちんとこなせるタイプにはおすすめ!

- まずは楽しく取り組める

- 片付けが簡単

- 子どもが一人で取り組める

- 気が散りやすい子どもに!

- 書く勉強はしっかりできているタイプのお楽しみ学習に

チャレンジ1年生の2つのタイプと、紙教材がおすすめな理由をご紹介しましたがいかがでしたか?

1年生の子どもに「どちらが良い?」と尋ねたら、多くの子どもは興味本位から〈チャレンジタッチ〉を選ぶと思います。

ですが子どものタイプや、目的によって選び方を変えることで、より無駄なく意義のある家庭学習を取り入れることができます。

進研ゼミ小学講座では学習スタイルやレベルの変更はいつでもOK!、追加費用は0円でできるのでまずは始めてみてはいかがでしょうか?