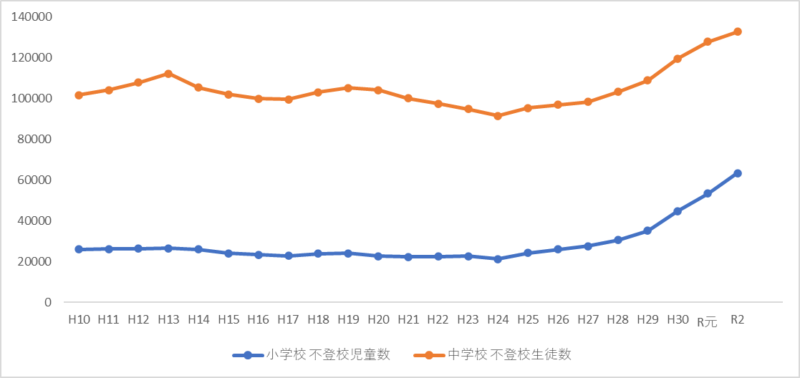

中学生の不登校は増加傾向にあり、他人事ではないというご家庭も多いようです。

不登校増加の原因は、子どもたちを取り巻く環境や社会の変化、コロナ禍といったその時々の事由で「不登校は悪ではない」と受け入れられてきている風潮も後押ししているようです。

ですが子どもの将来のことを考えると

せめて自宅で取り組みやすい勉強法を見つけて学校に戻ったときに子どもの負担をなくしておきたい

いつかは社会に出て、前を向いて歩いてほしい

今できる勉強方法って…?

悩み、迷いますよね?

そんな子供たちのために、ここでは不登校になった中学生が取り組みやすい3つの教科学習方法と自由に学びながら道を切り開くとっておきのオンラインフリースクールをご紹介します。

中学生のお子さまが不登校になっても、焦らず着実に日々を過ごせるように、ぜひお役立てくださいね。

不登校の中学生が取り組みやすい学習方法

不登校になる理由は様々ですが、学校に行かないからといって、子供自身が「勉強しなくてもいい」と思っているわけでもありません。

参考:文部科学省 令和2年度不登校児童生徒の実態調査: 学校を休んでいる間の気持ち(安心や不安)について ( 勉強の遅れに対する不安があった・進路・進学に対する不安があった )

(https://www.mext.go.jp/content/20211006-mxt_jidou02-000018318-2.pdf)

そこで、中学生で不登校になってしまった場合におすすめなのが

の3つの家庭学習教材での教科学習の勉強になります。

加えて、メタバース(仮想空間)教室で学校生活を送りながら、不登校期間を過ごすことができる2つの魅力的なオンラインフリースクールをご紹介します。

3つの家庭学習方法 比較一覧

| すらら | ||

|---|---|---|

| 不登校出席扱い対応 | ◎ | 〇 |

| 個別学習プラン | ◎ プロアドバイザーが作成 | 〇 AIが作成 |

| 事前ヒアリング | ○ LINEやメールによるヒアリング | × |

| 対応教科 | 英・数・国・理・社※1 | 英・数・国・理・社 +実技4教科 |

| 月額費用 ※2 | 10,428円~ | 6,990円~ ※3 |

| 入会金 | 7,000円~ | 不要 |

| さかのぼり 先取り | ◎ 小1~高3 | 〇 中1~中3 |

| 個別対応 | ◎ 専任コーチ | 〇 |

| 使用デバイス | PC/タブレット | 進研ゼミ学習専用タブレット |

| 添削指導 | × | 〇 |

※1 すららは5教科コースで比較しています

※2 すらら、進研ゼミは支払い方法等により月あたり費用が異なります

3つの教材のうち不登校の出席扱い制度にしっかり対応可能と明言しているのはすらら。

進研ゼミは対応可能な教材ではあるものの「できる限りの協力はします」との回答で、完全不登校児童・生徒の出席扱いについては学校との話し合いがポイントになります。

ただ、進研ゼミは通っている学校の教科書に完全に対応している教材となるため、学校に行ったり休んだり・・・という子どもには安心な教材です。

また、進研ゼミは期末テスト前には実技を含む9教科対応で、副科目もしっかり対応できるため、不登校がちな子どもにはおすすめ!

一方、すららは不登校の出席扱い制度に積極的にサポートしてくれる教材。

すららは学習障害や不登校生徒の学びを全面的にバックアップしています。

「取り組んでみたけど承認されない」というのは避けたいところですよね。

しっかりと対応できると断言してくれるのは安心ですよね。

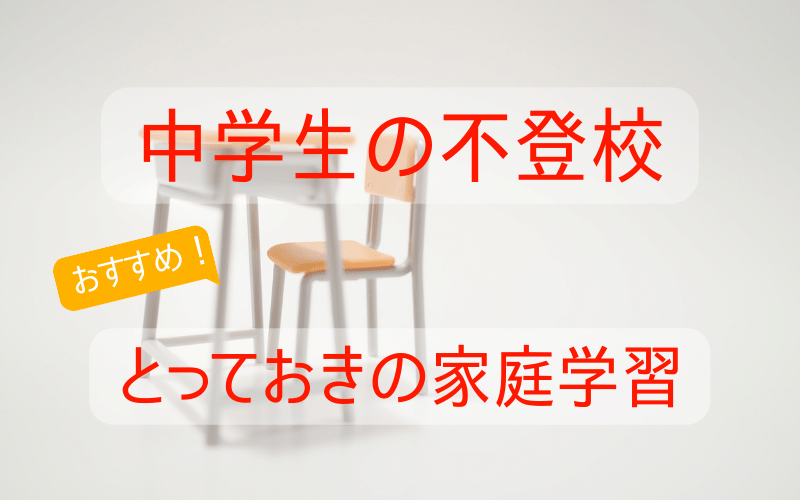

不登校の度合で比較すると

不登校が長く続いていて、もしかしたら小学校課程からのやり直しが必要な場合や、人による授業が苦手(人が苦手)といった場合には小1~の教材がありアニメーションの先生が授業をするすららがおすすめ。

数年分さかのぼっても、現学年までしっかり追いつけるようスピーディで着実、効率的な学習プランの提供と指導があるすららなら、不登校期間が長い子どもでも安心です。

もう少し不登校の度合いが軽いのであれば(不登校気味、休みがち)、学年式教材で教科書対応の進研ゼミがいいでしょう。

ただし進研ゼミの場合には万が一、完全不登校になってしまったケースも考慮して記録を残すなどの対策が必要です。

詳しくはこちら ⇒ 進研ゼミで不登校の中学生の勉強をするには

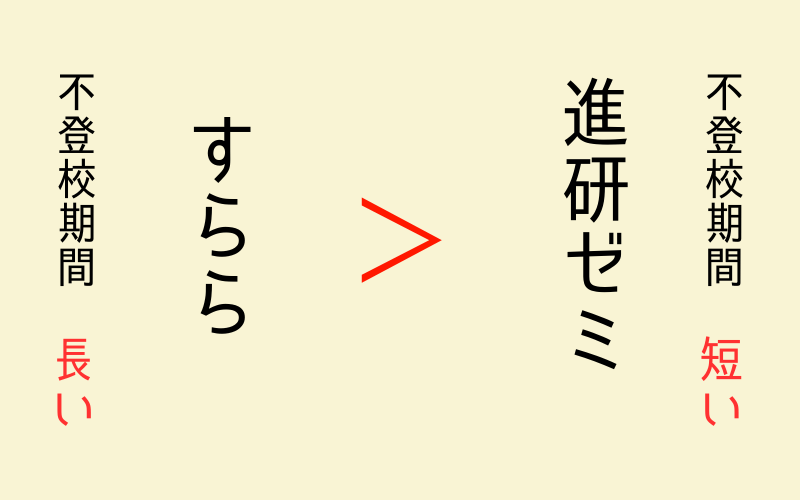

すらら

- 不登校の出席扱い制度に対応

- 個別に担当コーチ(すららコーチ)がつく

- 保護者とコーチがLINEやメールでしっかり連携

- 教材内で指導するのはアニメキャラクター

- 細かいヒアリングをモトにしたプロによる個別学習プラン作成

- 小学校からのさかのぼり学習にも対応

- 無学年式教材

- ログイン型オンライン学習教材で端末を選ばずどこからでも取り組みできる

(スマホは非推奨) - フリースクールや塾で多く採用されている実績あるオンライン教材

すららは一般的な認知度は高くないものの教育現場ではかなりメジャーで実績ある教材

多くの学校や塾、フリースクールでも取り入れているログイン型オンライン教材。

後ほどご紹介するSOZOWスクールでも5教科学習の教材に採用されています。

こうした良質な教材が家庭向けでも用意されているんですね。

普通に学校に通うお子さまはもちろん、不登校や発達障害、帰国子女といった一般的な教材では学び辛さを感じる子どもでも手に取りやすい教材になっています。

家庭向けのすららでは保護者と担当コーチが密に連絡を取り合うことで、子どもの特性やその時々の状況を考慮しながら完全個別学習プランが提供されます。

もちろんプラン提供後も子どもの状況についての報告などがあるため、一人一人にしっかり寄り添った学習に取り組むことができます。

無学年教材になるため、必要なところから串刺し型で学び直すことも可能。

スパイラル教育にありがちな、「やり直すために、原因のポイントまでさかのぼる」必要がなく、スピーディーに学習の遅れを取り戻せるのもすららの魅力。

HSC(Highly Sensitive Child)や対人関係に不安を持つ子どもでも取り組みやすいように、授業(レッスン)はアニメキャラクターが行い、人が教えることはありません。

ただし必要であれば個別にアドバイスももらえるようになっています。

入会金が必要となりますが、時期によっては入会金0円キャンペーンなどもあるので、すらら公式サイトはこちらでチェックしてみてくださいね。

進研ゼミ(ハイブリッドスタイル)

- 不登校出席扱い制度にも対応可※1

- 学年式教材で学校授業にもしっかり対応

- 9教科対応で期末テストにも対応

- 学習専用タブレット使用で安心・安全なタブレット学習

- 取り組み結果に応じてAIが自動で個別学習プランを調整

- タブレットに記入でその場で正誤確認ができる

- 双方向オンラインライブ授業がある

- ゲーム感覚で楽しみながら取り組める

- ご褒美アプリやプレゼントも充実

- 人気赤ペン先生による添削指導

※1 進研ゼミで不登校の出席扱い制度に対応させるには、ハイブリッドスタイルでの受講で取り組み履歴などをプリントアウトするなど対応が必要。

進研ゼミ中学講座のハイブリッドスタイルはタブレット学習をメインとする紙教材との併用スタイル。

とはいえほとんどがタブレットで完結するようになってきています。

元々は勉強が苦手な子どもや、効率的に時間を活用した学習に取り組みたい中学生を対象としているため、「楽しく、使いやすく」といった特色が色濃く出ていますが、使い方によっては「不登校の出席扱い制度」にも対応可能な教材。

すららが不登校の生徒にもしっかり対応できるのに比べると、学習履歴などを印刷して保管するなどの対応が必要になるため、完全不登校の子どもよりも不登校気味な子ども、学校を休みがちな子どもにおすすめ。

完全に不登校になってしまって、ゆくゆく「出席扱い制度」に活用するのであれば、活用方法を学校関係者(担任や校長)と相談しておくことをおすすめします。

とはいえ、教科書対応で苦手克服にもかなり力を入れた教材であるため、不登校で勉強が遅れがちな子どもにも使いやすい教材となっています。

自宅から学校生活を充実させる!オンラインフリースクール

自宅にいながら、メタバース(オンライン上の仮想空間)教室で登校から授業、部活や放課後まで、中学生らしい生活を楽しめるのがオンラインフリースクール。

ここでは、子どもが自己肯定感を取り戻し、前向きになれるようにそっと支えてくれる「SOZOWスクール」をご紹介します。

リアルなフリースクールはハードルが高かったり、少しずつ前に進めたい場合には手頃な価格で学校生活を送れるオンラインフリースクールはおすすめです。

まずは「好き」を学びのテーマにできる!「SOZOWスクール」

- 学校に戻ることを目的としない

- 学校以外の居場所ができる

- 「好きなこと」が学びのテーマになる

- 「好き」「得意」を通じて友達とつながることができる

- 子どものやりやすい環境で学べる

(カメラオフ、チャットだけ…など) - 経験豊富なメンターが完全個別サポート※

- 参加頻度は自由

- 不登校出席扱い制度にも積極的にサポート

※ メンター=指導者・助言者

SOZOWスクール

![]() も「不登校になってしまった」あるいは「不登校になりそう」な子どもたちが多く在籍するオンラインフリースクールです。

も「不登校になってしまった」あるいは「不登校になりそう」な子どもたちが多く在籍するオンラインフリースクールです。

SOZOWスクールの最大のポイントはまずは学校に戻ることをは重視していないという点。

こんなことを公言すると…

学校に戻らないのは不安なんだけど…

そんな保護者の方も少なくないと思います。

でも、今のお子さまが

と言う状態なら、まずはSOZOWスクールをのぞいてみるのがおすすめ!

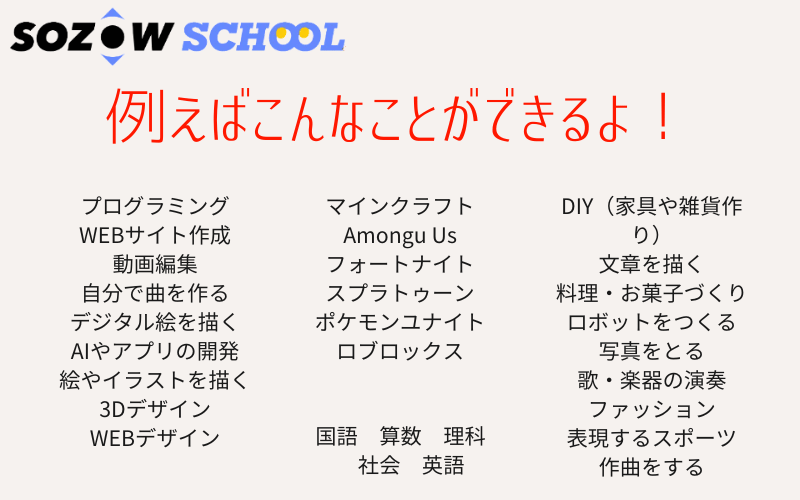

SOZOWスクールでは「好きなことをテーマに学ぶ」ことからスタートします。

勉強をして学校に通うことよりも、まずはスクール生たちと「好き」「得意」を通して交流できるようになることで自己肯定感を取り戻し、本来の子どもらしい笑顔を取り戻すことを目的としています。

学校では難しい「自分らしく生きる」方法を自分で探して、前に進むことができるんですね。

学ぶテーマは、マイクラやフォートナイトなどのゲームでも、プログラミングやデザイン、動画作成といったデジタルクリエイティブでも、キャリア教育やSDGs、未来のテクノロジーなどを社会や大人との関わりの中で学ぶSOZOW活動、もちろん5教科学習でも…OK!

とにかく子どもが笑顔で夢中になれることをテーマに選ぶことがでるんですね!

「学校に戻りたい」と思った場合には希望を伝えると「不登校の出席扱い制度」に対応できるようバックアップもしてもらえます(確約するものではありません)。

5教科学習を希望する場合にはすららとスタディサプリ

![]()

![]() から好きな教材を選んで学習できるので、無理な勉強はしません!

から好きな教材を選んで学習できるので、無理な勉強はしません!

自習室では専任のスタッフがサポートするので、5教科の学習環境も安心ですね!

まずは前を向いて進むことからスタートするならSOZOWスクール

![]() は一度見てみる価値あるスクールです!

は一度見てみる価値あるスクールです!

\学校以外の居場所が見つかる/

※ *2023年11月調べ

不登校でも家庭でスムーズに取り組める勉強方法の選び方

- 子どもの状態に合ったものを選ぶ

(不登校の状態、人との関わり方、学習の遅れ、など) - サポートサービス、フォローがしっかりとしている

- 今の時点の我が子に最適な学習プランを提供してくれる

こうしたポイントを抑えた講座であれば、安心ですよね?

タイプ別おすすめ勉強方法

- 勉強がかなりおくれてしまった

- 人と接することに抵抗がある

- 不登校の出席扱い制度を検討している

こんなタイプなら

- まだ完全に不登校ではないけど…

- 勉強嫌いだから楽しく取り組める教材がいい

- オンラインなら授業にも参加できそう…

- 高校入試情報は常に最新情報をチェックしておきたい

- 手持ちのパソコンやタブレットがない

- タブレット学習はSNSなどが心配…

こんなタイプなら

- 今は勉強する気になれない

- 学校に戻ることは考えたくない!

- とにかく笑顔を取り戻して欲しい

- 人と関わることに恐怖心がある

- 引きこもってゲームばっかり…これからどうなるの?

- 得意なことなら一生懸命話してくれるんだけど…

その他の通信講座(Z会やスマイルゼミ、スタディサプリなど)の不登校への対応

ご紹介した3講座以外にも、通信教材はいくつもありますよね?

代表的なものならZ会やスマイルゼミ、スタディサプリなどがあります。

この3社に「不登校への対応」について問い合わせたところ、

申し訳ございませんが、スタディサプリが出席扱いになるかにつきましては

弊社では判断することができかねます。

そのため、学校へ直接ご相談いただきますようお願いいたします。

(スタディサプリサポート回答)

申し訳ございませんが、中学生コースの教材は「不登校の出席扱い制度」には対応しておりません

(Z会サポートデスク回答)

可能か否かはお答えできかねますが、スマイルゼミのカリキュラムについてのURLを送らせていただきますので、申請される担当部署等にお問い合わせいただき、ご相談をしていただければと思います。

とのこと。

いずれも積極的に対応してもらえるという感じではありませんでした。

「学校がOKならどうぞ・・・」といった印象。

対して、ご紹介した3社のうち

「すらら」 ⇒ 不登校出席扱い制度に対応しています

「進研ゼミ」 ⇒ 学校の授業進度に合わせた教材提供他、範囲内でお力添えができる(学校に要相談)

「すらら」では完全に受け入れ可能であり、進研ゼミも最終的な判断を断言できないものの、十分に対応できうる教材・サービスを提供できるとの回答でした。

中学生で不登校になっても勉強すべき理由とは?

基礎的な知識は生きていくために身に付けたい…というのであれば、中学よりも小学生の不登校の方が心配ですよね?

よく言うように、毎日の生活で「因数分解が必要なのか?」ということです。

生活するための重要な基礎知識(お金の計算や最低限の漢字など)は小学校で習います。

では中学生で不登校になった場合に勉強をしておく必要性とは?

そこには3つの大きな理由があります。

子ども自身も不安を持っている

まず大切なポイントは、学校に行かなくなったからといって必ずしも子ども自身が「勉強はしなくていい」と感じているわけではないということ。

不登校になる理由は様々です。

中学に入ると勉強が難しくなるだけでなく、人間関係が複雑になり、生活環境に変化があり…。

そういったところが原因で不登校になった場合には、不登校になった本人も「勉強していない」ことを不安に感じています。

「勉強が嫌いで嫌いで仕方ない!」と不登校になったのであれば、無理やり勉強を不登校の生徒にさせるのは酷です。

※ もちろんこういったケースでも徐々に勉強に親しんでいく努力は必要です

ただ、そうではなく

勉強以外の原因で不登校になった場合

勉強が嫌いではないけど学校の授業についていけなくて不登校になった場合

こういった場合には子ども自身も勉強を放棄している状態にこれからの不安を感じています。

この不安を少しでも取り除くために、不登校になっても家庭での勉強は必要となります。

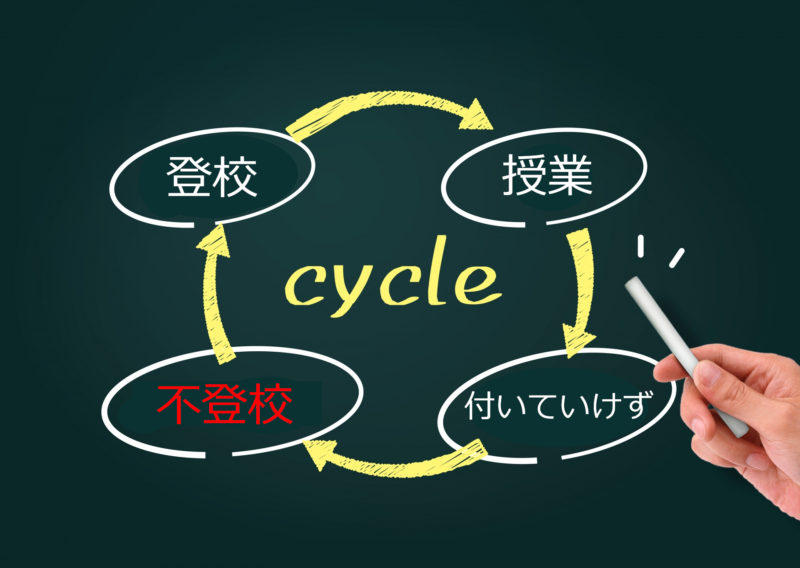

不登校を克服したときのために(負のスパイラルを断ち切る)

例えば、学校の勉強についていけなくなって不登校になった場合、「気持ちを立て直して学校に、いざ行ってみたら余計に授業についていけなくなっていた」というのは困りますよね?

例えば、学校の勉強についていけなくなって不登校になった場合、「気持ちを立て直して学校に、いざ行ってみたら余計に授業についていけなくなっていた」というのは困りますよね?

また、不登校の原因が勉強ではなくても、やっと登校する気になって行ってみたら授業が全く分からない…

こういった負の連鎖を断ち切るために、中学に戻った時に授業についていけるよう、家庭での勉強はしておくべきです。

不登校になった中学生が、再び登校してみようとしすることはとても勇気が必要でエネルギーを使うことです。

もちろん、不登校の原因は勉強についていけないことだけではありません。

ですが、せっかく勇気を振り絞って登校したのに、授業についていけなく再び不登校になることはよくあることです。

この負のスパイラルをなくすためにも、不登校でも勉強はしておくことをおすすめします。

5教科+副教科までカバーできる!進研ゼミ

規則正しい生活習慣を身に付けるため

とてもシンプルな理由になりますが、生活リズムを整えるために、毎日の学習習慣は大いに役立ちます。

不登校になるには、多少なりとも心のバランスを崩してしまっていることが原因となります。

こうしたストレスは自律神経の乱れを招き、心身ともに不調の原因になります。

参考:タケダ健康サイト(自律神経の乱れ)https://takeda-kenko.jp/navi/navi.php?key=jiritsumidare

不規則な生活は自律神経の乱れを招き、よりマイナス思考に偏ることに。

これも前項と同様に負の連鎖となるため、生活習慣を整えることは不登校の生徒にはとても重要なポイントです。

今、不登校や引きこもりになっていても、生涯このままというわけにはいきません。

心身の健康を取り戻し、社会生活に戻れるようになった時のために、また不登校でも健康な体を保つためにも、毎日の生活リズムを整えておく必要はあります。

※ ただし、焦りは禁物!

例えば、不登校の中学生におすすめしている進研ゼミ中学講座では1回のレッスンが15分程度なので、毎日こなすことに負担を感じることはありません。

タブレット学習であればゲーム感覚でできるので、取り組みやすいですよね?

例えひきこもりの生活であったとしても、少しずつでも生活リズムを整えていくための一つの方法として、家庭でも勉強時間を決めておきたいところです。

不登校の中学生の勉強で注意すべきポイント

中学で不登校になった場合に、勉強をしておくべき理由をご紹介しましたが、注意しておきたいポイントは3つ。

中学で不登校になった場合に、勉強をしておくべき理由をご紹介しましたが、注意しておきたいポイントは3つ。

強制しない

中学に入って不登校になるには

- 学校での人数が増え、先輩・後輩関係ができるなど複雑化する人間関係

- 校則や制服など規則が増え社会性の高い生活に変わる学校生活

- 科目数が増え複雑で難しくなる勉強

など様々な要因があります。

成長とともに複雑化する環境に適応しきれなかった子供には大きな不安とストレスを抱えることに。

繊細な子どもの場合には不登校になる理由が山のようにあるのですね。

そこで、いくらやっておくべきだからといって勉強を「強制」するのは禁物です!

ただでさえ不安やストレスに傷つき戦っている子どものストレス、精神的負担を増やすことにかねません。

不登校であっても勉強はしておくべきですが、決して強制すべきではありません。

時間がかかっても、子ども自身が勉強してみようと思えるように促し、提案してあげる必要があります。

▼勉強が嫌ならまずは自由に学べるこちら▼

SOZOWスクール

![]()

親子のコミュニケーション

「この教材が良いから」と、教材を与えるだけでは意味がありません!

中学生にもなったのだから、寄り添って勉強を見てあげる必要はない、と思うならそれは間違いです。

べったりと傍に張り付く必要もありませんが、少なくとも見守り、勉強に取り組む姿勢を認めてあげることは必要です。

不安定な心のままでは勉強しても身に付きません

適度なコミュニケーションを取りながら学ぶことで、安定した心で勉強に取り組み、知識・学力を習得することができます。

子どもを引き込む勉強方法

不登校になる場合には無気力傾向となっているはずです。

その時点で、一般の参考書を持ってきてもなかなか勉強に取り組むのは難しいこと。

そこで必要なのは「夢中になれる教材」「短時間で集中できる教材」であることです。

ちょっと興味をひく教材、ちょっとやってみようかな…と思える教材であることは重要なポイント。

最近人気のタブレット学習などは、ゲーム感覚で楽しみながらできるのでおすすめです。

例えば進研ゼミやすらら

であれば、オリジナルキャラクターが話しかけてくれるのでさらにゲーム感があり、取り組みやすい教材となっています。

不登校の場合には、まずは「やってみようかな…」と思えることが第一条件です。

市販の参考書・問題集ではダメ?

もちろん、市販の教材を購入してきて取り組むという勉強方法もあります。

ただし中学生が毎日コツコツ、一人で取り組むのはかなりハードルが高い勉強方法といえます。

また市販の参考書や問題集でも毎月購入するとそれなりの金額になる上、時として「合わなかった」「使いにくかった」「思った学習ができない」など、購入するものを間違えてしまうことも少なくありません。

選びに行く時間、探す手間などを考えても一定の費用をかけてしっかり取り組むことができる方が、不登校の子どもへの負担は軽く、学習しやすくなります。

確実にその時々の子どもに必要な学びを無駄なくこなすためには、一定の費用をかけても通信・オンライン教材などが適しているでしょう。

不登校の状態になってしまっても、子どもが取り組みやすい勉強法で、登校できるようになったとき、社会とつながることができるようになった時に備えて自宅で勉強できる環境を整えておきたいですよね。

まとめ

不登校が増えつつあるなか、新型コロナウイルスの影響で中学校の長期休学が余儀なくされるなども追い風となり2019年(令和元年)以降、不登校児童生徒は急激に増えてきています。

中学生にもなると、子どもなりに休んでいる間の勉強に不安を感じているケースも少なくありません。

勉強まで思いが回らなくても「このままで良い!」と思っている子どもは少ないでしょう。

子どもなりに先々の不安を抱えていてもどうしていいか分からない状態なんですね。

やがて学校に通えるようになったときに、せめて勉強面での負担がないように、家にいる間も子どもが取り組みやすい勉強法で進めておきたいですよね。

また学校に戻れなくても社会とつながる方法を身につけておくことができると安心ですよね?

私自身、中学生の時に一時期不登校になったこともありましたが、幸い勉強だけはしていたため学校に戻ったときに「居辛さ」を感じることはありませんでした。

得意なことがあって自己肯定感を取り戻せているならなお安心できるでしょう。

不登校の子どもにとって、学校や社会に戻るということはかなりしんどいこと。

そのときに余計な負担をなくし、スムーズに溶け込めるよう、不登校の間も使い易い教材・環境で学び続けておくことをおすすめします。